伴随“互联网+”战略的推动,国内分享经济迎来了大发展,不仅培育起一个巨大的市场,更推动新技术、新产业、新业态、新模式蓬勃发展,创造了大量的就业岗位。

分享经济推动就业和用工形态多样化

分享经济是指利用互联网等现代信息技术,整合、分享海量的分散化闲置资源,满足多样化需求的经济活动总和。

分享经济的发展带来的是人力资源的灵活就业与平台企业的“共享式”用工。对我国而言,基于“工业4.0”、双创、“互联网+”、分享经济之上的就业市场和工作世界也受到新经济模式的影响而不断出现变革趋势。就业渠道更加多元,工作形式日益灵活,“平台就业”“网络就业”“创业型就业”等更加灵活多样的新就业形态层出不穷,就业容量不断增大,灵活就业形态蓬勃发展,将成为未来劳动力市场的“新常态”。

分享经济平台型用工具有七大特点:

一是用工形式多元化,工作层次涵盖高中低端,新职业不断涌现,既有劳务分享用工,也有知识型分享众包。二是平台用工兼职化,滴滴出行平台上很多司机都是兼职工作,个人工作行为和劳动关系相分离。三是非全日制用工与全日制用工混用。本来在分享经济中是“利用零碎时间工作”,但现在出现大量的全日制用工。四是组织方式平台化,平台公司依靠先进的信息系统进行管理,供给和需求实现了即时性、零交易成本。五是平台用工规模化,滴滴出行全国司机超过1500万人。六是用工管理去雇主化,平台企业与劳动者之间不构成法律规定的劳动关系或雇佣关系,劳动者对平台的人身依附性弱,双方之间更像是合伙人、合作者、利益共同者关系。七是劳动供给自主化,通过“平台+个人”的模式,实现“自带优盘、随意插拔”,真正做到分时就业、随时就业。

分享经济用工对传统劳动关系产生挑战

一是标准化劳动关系无法完整定义现有分享经济用工形态。分享经济改变了企业的传统雇佣方式和劳动力的全职就业模式。其劳动用工体现出很强的跨界性和灵活性,从业人员和单位之间在工作时间、工作形式、报酬给付、管理规则上往往与标准劳动关系不同,就业用工形态与传统劳动关系存在一定冲突。如平台型企业中相对模糊的雇主身份以及劳动者相对自由的时间和职业选择,“人”对“组织”的依附性和从属性在逐步减弱。

二是非标准劳动关系法律界定面临模糊与空白。一些从属于互联网平台的快递物流公司和网络约车公司,其从业人员与单位之间呈现业务伙伴关系特征;一些网络直播演艺公司的从业人员与单位之间呈现经纪人关系特征等。对这一类平台型用工是界定为劳动关系还是劳务关系,是多重劳动关系还是劳动关系和劳务关系的结合难以定论。从目前部分法院对平台企业用工的判决结果也可以看出法律界定的模糊和尴尬。

三是当前平台型就业者的劳动权益保护不足。由于不受劳动法律关于工作时间、工作地点、工作条件等的限制,非标准劳动关系的治理面临着法律制度困境,带来劳动者有关权益保障的不足。平台型劳动者存在劳动收入较低、工资支付保障缺失、工作时间偏长等权益受损的状况。有的分享经济就业形态与标准劳动关系有本质区别,带来劳动者权益保护困境,甚至由于无法认定劳动关系而没有任何劳动法律保护。

四是当前劳动保障监察和劳动争议调解仲裁不适应分享经济企业用工现状。由于平台型用工方不符合法律对劳动关系主体的认定,造成劳动监察部门无法对其进行执法。而且随着“互联网+就业”形式的进一步普及和拓展,平台组织与劳动者的争议可能会越来越多,但是对这类争议的定性和处理仍然是实务中的难题。

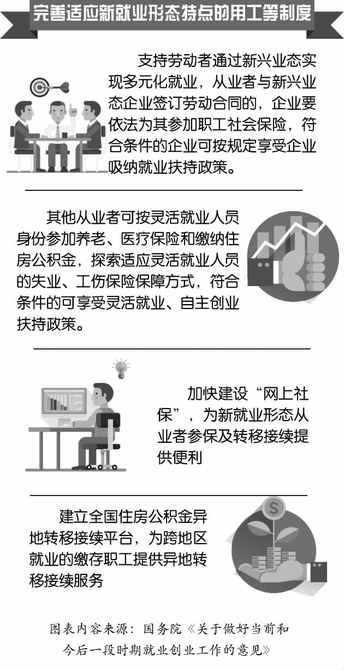

健全分享经济下非标准劳动关系调整机制

一是对劳动关系理论和认识要进行变革式创新。现代法律体系中的劳动关系实际上是工业化大生产模式下形成的单一、固定的雇佣关系模式,也是从社会法规范的民事雇佣关系中逐步分离出来的劳动法特别规范的关系。今后,平台型、自雇型、多重型等用工关系也将逐步从雇佣关系中再次分离并加以法律上的明确,真正纳入劳动法律规范领域。未来必然要将非标准劳动关系纳入整个劳动法律调整范畴,依法调整各类灵活性用工关系。

二是制定专门的非标准劳动关系调整法律。当前,要加强顶层设计和系统研究,制定出台《非标准劳动关系调整法》,探索具有中国特色、适应分享经济模式发展、符合平台就业本质要求的多元化用工关系调整模式立法,推进规范平台用工发展体制机制和方法创新,规范平台型用工关系管理,保护非标准就业者的权益。

三是构建分类分层的劳动标准体系。要尽快制定符合非标准劳动关系特征的适度的劳动标准体系,使其有别于标准就业;建立多元化劳动标准法律制度,对部分内容要给予相应豁免,对短期劳动关系、兼职劳动关系、多重劳动关系做出兼容性的规定,增加立法的适应性;明确用工方和劳动者各自的权利义务,规定用工方对劳动者相关权益的保障机制,规范有关劳动争议的协调办法,做到既保护用工关系双方的合法权益,又能尽可能由用工关系主体自主公平决定劳动契约内容。(中国劳动保障科学研究院 孟续铎 漫画图表 小米/绘)