乌兰察布市商都县玻璃忽镜乡阳高村贫困户白永家的玫龙瓜丰收了。

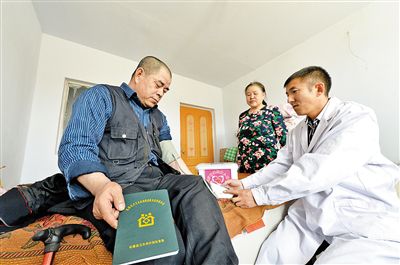

乌兰察布市化德县白音特拉乡白音特拉村村民享受到了基层医疗机构家庭医生签约服务。

通过京蒙协作平台,兴安盟科右前旗企业产品入驻北京超市。

兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡七家子村易地搬迁后新貌。

编者按

经国务院批准,从2014年起将每年10月17日设立为国家扶贫日,今年是第5个国家扶贫日。设立国家扶贫日,是党中央、国务院推动形成社会各界共同关注贫困、参与扶贫的重要举措,体现了进一步向贫困宣战,实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的坚强决心。

今年是打赢脱贫攻坚战三年行动首战之年,也是扶贫领域作风建设年。我区认真贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略,突出问题导向,强化问题整改,加强组织领导,完善政策措施,推动重点任务落实,脱贫攻坚工作扎实推进。为充分展示我区脱贫攻坚的成就,动员社会力量关心和参与脱贫攻坚,激发贫困群众内生动力,为打赢脱贫攻坚战营造良好社会氛围,本报特推出国家扶贫日特刊,敬请关注。

好日子很快就要来了

深秋季节,略带寒意的风游走在兴安盟突泉县东南部的崇山峻岭间,在已经泛黄的山坡下,一排排蓝色屋顶的畜禽养殖区整齐地排列着,这里就是占地3万亩的曙光现代农业循环经济园区。不久之后,这里将建起由北京市房山区投资建设的1000头肉牛种牛繁育养殖基地。

2017年,按照京蒙两地政府的工作部署,京蒙对口帮扶重点地区在赤峰市、乌兰察布市基础上,新增通辽市、兴安盟。其中兴安盟纳入资金帮扶范围,北京市丰台区、海淀区、房山区、通州区、东城区5个区,分别结对帮扶兴安盟扎赉特旗、科右前旗、突泉县、科右中旗、阿尔山市5个国贫旗县。

今年4月10日,新一轮京蒙协作正式拉开帷幕。北京市与我区签署全面深化扶贫协作三年行动框架协议,进一步明确未来三年扶贫协作任务书。自今年起,京蒙扶贫协作资金将从原计划的县均1000万元增至3000万元,今后三年扶贫协作资金合计从原计划的9.92亿元增至29.75亿元,比原计划共增加19.83亿元,助力我区受帮扶地区到2020年如期实现脱贫目标。

截至目前,北京市房山区和兴安盟突泉县围绕已签订的总体框架协议,研究了教育、卫生、文化、旅游、农业及电商合作子协议,确定了农产品进京渠道及方式方法。此外,今年的两批共计7个帮扶项目也已经确定,包括医疗精准帮扶项目、龙头企业带动项目、社区活动服务中心建设项目、培训实训基地建设项目、突泉县宝石镇全民健身活动中心、“菜单式”产业扶贫项目、1000头肉牛种牛繁育养殖场项目。

1000头肉牛种牛繁育养殖场项目就坐落在突泉县曙光现代农业循环经济园区,项目总投资1500万元,其中京蒙帮扶房山区扶贫专项资金300万元、地方配套1200万元。拟建设牛舍6000平方米,购买西门塔尔能繁基础母牛1000头。

“借助这个养殖场,当地老百姓的好日子很快就要来了。老乡就近能买上小牛,既省下了外出购买的交通等费用,又能保证牛的品质,还免去了外地买牛防疫隔离的麻烦。养殖户可以选择把牛寄养在园区,也可以买回家自己饲养。下一步,园区还会建起屠宰厂,实现畜禽养殖链条化,从而带动贫困户就业脱贫。”园区办公室主任朱德军介绍说。

下一步,房山区和突泉县将精选项目,进一步细化协作内容,针对各项需求和合作意向,科学编制任务落实的施工图和进度表,力促对接项目尽快启动、早见成效。突泉县抢抓房山区帮扶机遇,依托房山区帮扶平台,立足资源特色和产业发展基础,进一步加强两地经济社会和文化交流,不断拓宽协作领域,提高协作层次。同时,房山区也将发挥在商贸物流、科技创新、人才支撑等方面优势,为突泉县农特产品销售、劳务输出、电商发展等方面给予支持和帮扶,携手推动扶贫协作之路越走越宽。(记者 韩雪茹)

有了好政策,看病不用愁

“去年不知道往医院跑了多少趟,今年明显少去了。这多亏了镇卫生院的医生老来看我,要不我早病得不成样子了!”家住赤峰市宁城县小城子镇三家村的贫困户时宝贵患有高血压、冠心病等9种慢性病,医药费负担不轻。从2017年11月份开始,他享受到了镇卫生院的慢病签约送药服务,看病变得方便又实惠。

时宝贵掏出一个笔记本,上面记满了每月送来的药品名称和医生嘱咐的用法用量。他指着送药纪录说:“以前每个月都得百八十元的药费,现在个人只需要付10%的费用就行了,而且还送药上门,我们这些腿脚不方便的老人不用往医院跑,咱贫困户看病不用发愁了。”

小城子镇有建档立卡贫困户1015户、2817人,其中因病致贫、因病返贫人口占比高达30%多。针对这一实际情况,该镇把健康扶贫作为脱贫攻坚的主攻方向,实施“慢病签约服务一批、大病集中救治一批、重病兜底保障一批”的健康扶贫政策,有效解决了贫困群众最关心的看得起病、方便看病、看得好病和少生病的问题。

“上个月吃的药有效果吗?现在感觉怎么样?尿量正常吗?”“血压已恢复到正常,但平时要注意饮食,吃低盐低脂食品。”正在喇嘛沟村进行送药和入户随访的乡村医生姚凤生检查完服务对象的身体后,认真地在《贫困户健康体检手册》上填写体检和用药纪录。

“贫困户的健康数据都在这上面,识字的自己看,不识字的我帮他们解释。”姚凤生说,他每月都要从20公里外的水泉村骑摩托车赶来,为贫困户送医送药。

目前,全镇2所卫生院33个村卫生室(站)的45名医务人员组建了由全科医师、临床医生、公卫医生、乡村医生组成的精准健康扶贫工作服务团队,与贫困人口签订签约服务协议书,提供免费体检、科学用药和健康指导等服务。据统计,去年11月以来,该镇为建档立卡贫困户6种慢性病患者送药7210人次,今年9月实现所有慢性病人群送医送药全覆盖。

宁北村贫困户邢立军一家原本日子还算不错,去年一场大病打破了这个家庭原有的平静。正在学校读书的儿子突然发现脖子出现肿块,经医院检查确诊为弥漫淋巴肿瘤二期。年初到现在,已经持续住院化疗4次,花费医药费近10万元。“报销了9万多,我家只花了不到1万元。要没有健康扶贫的好政策,孩子的病早就治不起了,家庭也跟着拖垮了。”邢立军说。

除了慢病签约送药服务,该镇针对大病人群,大力实施精准兜底保障,除为贫困户缴纳医疗保险外,还出台建档立卡贫困户“先诊疗后付费”政策,住院后通过合作医疗报销、大病补充保险报销和民政大病爱心救助后,贫困户住院实际花费报销比例可达到90%,个人只需承担10%的住院费用,极大地减轻了贫困人口的经济负担。(王咏梅)

“扶贫车间让我在家门口就业”

“挑一压一、全上全下,挑一压三、挑二压一……快别和我说话,我这都乱了。” 在通辽市科左中旗的嘎嘎布贝扶贫车间,“协代苏木西毛都嘎查巾帼脱贫手工技能培训班”第二期正在火热进行中,学员曹小燕一边喃喃自语,一边认真地编织着刚学会的中国结。“这次培训共10天,我们村一共来了26人。再学上5天,就能出师赚钱了!”

近年来,科左中旗聚焦精准扶贫精准脱贫,充分发挥产业扶贫治本作用,突出抓好产业扶贫和扶贫产业园项目建设,确保有劳动能力的贫困人口产业扶贫全覆盖、无劳动力的贫困人口资产收益全覆盖。特别是创新探索实施扶贫产业园、扶贫车间及扶贫田园综合体建设,打造了一批具有明显民族区域文化特色的典型,嘎嘎布贝扶贫车间就是其中代表之一。

几年前,西毛都嘎查妇女韩图雅看到带有蒙古族文化特色的手工艺品有很好的市场前景,凭借自己的手工技术开起了一个制作手工艺品的小作坊,期间陆续有几位同嘎查的妇女加入。为引导更多闲置劳动力实现就近务工就业,通过“手工艺品+生产车间+扶贫”模式加强带动力,协代苏木积极谋划,今年投资55万元扶贫资金成立了嘎嘎布贝扶贫车间,新建了400平方米加工车间,旗民宗局还帮助购入了缝纫机、车床、熨烫机、锁边机等基础设备,全面提升了扶贫车间的生产条件和水平。

为了让更多的农牧民在扶贫车间实现就业,旗妇联、旗就业局等多家单位联合举办“巾帼脱贫手工技能培训班”,围绕手工艺品技术开展就业技能培训。截至目前,已经举办两期培训班,第一期主要针对本村贫困户进行培训,第二期扩大了培训范围,开始辐射周边村屯,带动更多的贫困户实现家门口就业。“我们希望通过培训,带动更多贫困户加入民族手工艺品制作行列,让她们可以用双手为自己及家人编织出美好未来。”正在手把手教授学员技能的韩图雅说。

编织、缝补、裁剪……一块块花花绿绿的布匹,经过加工变成了一个个活灵活现的蒙古娃娃和一件件精美别致的“迷你版”蒙古族服饰,这些独具蒙古族特色的手工艺品为贫困户带来了实实在在的收益。“岁数大了,出去打工也没地方要,是扶贫车间让我在家门口就了业,月月有活钱入账,日子一下子就不一样了。”今年63岁的贫困户韩美荣高兴地说,她在车间干了不到两个月,就拿到了近3000元的工资。

据协代苏木党委书记尹志强介绍,截至目前,嘎嘎布贝扶贫车间已经累计帮助西毛都嘎查10余户贫困户及30余户农牧户实现就近就业。同时,西毛都嘎查每年都会向扶贫车间收取2万元租金作为集体收入,实现了农户脱贫增收、企业提升规模、嘎查村增加集体经济的“三赢”局面。(牧人 王辉雪)