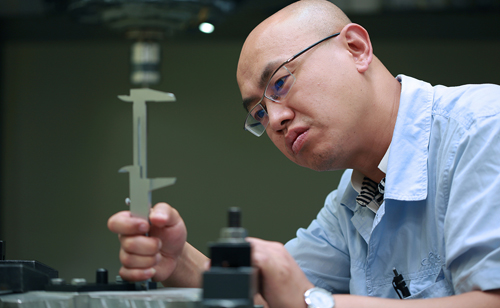

戴天方

北京航星机器制造有限公司

铣工 高级技师

戴天方,男,46岁,中共党员,汉族。他曾获得全国劳动模范、全国技术能手、全国五一劳动奖章,航天科工集团技术能手、北京市经济技术创新标兵等荣誉称号,享受国务院政府特殊津贴。

戴天方在一线岗位上从事数控加工工作26年,尤擅解决加工难题,能够独立编写复杂产品数控程序,深层次开发数控设备加工能力,在精尖产品的工艺加工性方面更有独特的知识与经验储备;曾赴德国吉森大学学习航天产品精密制造技术,具备系统的理论知识和精湛的实操技能。凭借航天报国、精益求精的坚定信念,他不懈地钻研数控加工技术、研究多种材料加工特性、突破多项关键加工技术瓶颈,为国防现代化建设和高精尖武器装备制造做出了突出贡献。

一、 深耕细作,从普工到首席的钻研之路

戴天方是航天科工集团最早接触数控机床的少数几个人之一,当时数控机床只能在国外进口,由于技术保密的限制,除了一本英文版的设备说明书,没有其他参考资料。凭着过硬的普铣技术积累和孜孜以求的进取心,几乎不懂英文的戴天方手拿一本英文词典,仅仅3个月时间,就掌握了该机床的操作、编程、加工性调试等重要指标。如虎添翼的戴天方针对导弹产品精密加工中重量控制和精度控制两项核心难题,大胆思考,小心验证,练就了异形薄壁加工、非圆截面舱体加工的绝活,被称作“戴一刀”。他总结提炼的“轻量化加工”和“精密加工”两项技术在集团堪称独树一帜:其中“镗铣结合”减重法能够将近百公斤舱段的重量精度控制在0.1千克以内;同时导弹产品的精度控制也从最初的毫米级公差飞跃至微米级。

凭借“轻量化加工”和“精密加工”这两把利刃,戴天方多年来先后攻克了30余个型号、数十种舱体的加工难题。在某巡航导弹油箱研制过程中,戴天方将轻量化与精密制造理念发挥得淋漓尽致,完成多个瓶颈问题的攻关任务,在国内首次实现该类结构试制加工,该油箱制造技术荣获2014年度国防科技进步一等奖;在某国家重点工程大型薄壁内承载舱体攻关的关键时期,戴天方几乎两个月不眠不休,率队连破十余项技术难题,开创了国内该技术应用先河,为我国突破此类核心技术做出重要贡献。

二、 以知促行,从制造到质造再到智造的创新突破

戴天方主要承担导弹舱体数控加工。如果说舱体是导弹的躯壳,那么戴天方就是打造这副“钢铁之躯”的“裁缝匠”,从量身到剪裁,从缝制到成型,不能有丝毫马虎。数控加工技术日新月异,时刻掌握最新技术手段并合理应用到工作中,才不会被时代淘汰。

航天产品看重质量,提倡制造要实现“质造”。戴天方善于钻研数控设备深层次的加工能力,学习借鉴新的加工方法。在某国防重点产品关键舱体研制加工过程中,戴天方创新地运用多基准有序位移、机械零点和工件坐标参数,通过精准计算形成闭合数据链,成功实现在行程只有四米的设备上,加工出总长六米多的复合角曲面舱体,产品精度与理论值仅相差在0.15毫米,舱体各截面轮廓度误差在0.1毫米之内,树立行业内大型高精度产品加工的新标杆。

戴天方不满足仅为完成任务才去创新,有德国求学经验的他正在尝试“质造”向“智造”的迈进。在加工某新研制重点产品油箱铸造模具时,戴天方设计新型工装,减少80%以上装夹次数,实现智能装夹;配合运用五坐标铣头不定角度曲面外形轮廓铣削成形,10天就完成了传统加工方法4个月的工作量,同时将油箱总体合格率从16%提升至86%,每年都可以为企业创造千万元级的经济效益。

戴天方攻破技术难题,突破创新瓶颈,从手动操作到全自动化生产,从较为简单的三轴联动、四轴联动到现在的可加工复杂曲面的五轴联动加工中心,戴天方见证了我国航天数控设备的升级换代,而他下一个挑战的目标就是让工业4.0在车间落地生根。

三、 不忘初心,让“1”个成为“N”个的代际传承

丰富的加工经验、领先的创新理念以及对机械行业矢志不渝的热爱,使得戴天方成为航天铣加工领域当之无愧的技能大师。他对青年技能人才培养高度重视,通过“师带徒”的形式已培养徒弟80多名,其中技师20多名,多人在市级及集团级数控竞赛中获奖。

从2004年成为班组长至今,戴天方一直把教授徒弟,培养年轻技工作为重要使命,几年来,这个班组走出5位班组长,6位高级技师,11位获得市级以上数控比赛优秀成绩。2008年,他所在班组命名为“戴天方班组”。2014年,以“戴天方班组”为核心组建的“戴天方技能大师工作室”被批准成为“北京市首席技师工作室”。在戴天方的带领下,技能大师工作室共完成各类优化600余项,更多的技能工人、技术人员在团队培育下迅速成长,戴天方已把这里建成技能提升的“加油站”、创新成果的“孵化园”。

精于心,美于形。在专注的平凡之路上,怀着对航天事业的热爱,对工作强烈的责任感,对机械制造业浓厚的兴趣,戴天方在平凡的岗位上书写出了不平凡的人生经历,今后,他仍将毅然决然为铸就军工制造业的脊梁而坚守。