公立医院出院人数占比社区医疗机构、卫生院出院人数占比

2008-2015年社区医疗机构、卫生院及公立医院出院人数占比

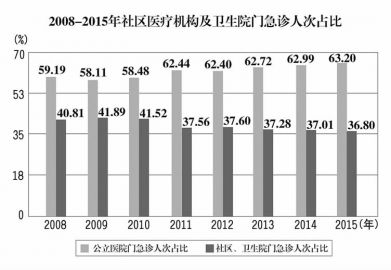

公立医院门急诊人次占比社区医疗机构、卫生院门急诊人次占比

2008-2015年社区医疗机构、卫生院及公立医院门急诊人次占比

我国是世界上老年人口最多的国家,且老龄化速度快。随着老年人医疗卫生服务需求和生活照料需求叠加的趋势愈加显著,医养结合成为我国积极应对人口老龄化的有效方法。

早在2013年9月国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》中,就明确提出推动医养融合发展。但从历年统计数据来看,情况并不尽如人意。由图1可知,社区医疗机构、卫生院门急诊人次占比从2008年的40.81%逐年下降至2015年的36.8%,社区医疗机构、卫生院出院人数占比从2008年的36.36%逐年下降至2015年的23.32%。形成鲜明对比的是,公立医院门急诊人次占比从2008年的59.19%逐年上升至2015年的63.2%,公立医院出院人数占比从2008年的63.64%逐年上升至2015年的76.68%。

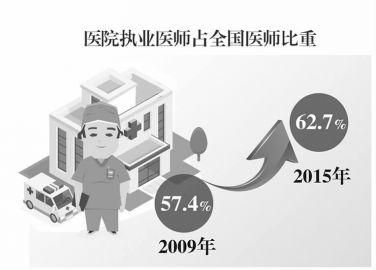

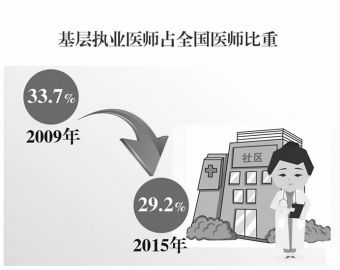

也就是说,不管是大病、小病,人们更习惯往大医院跑,而不是就近在社区就医。公立医院在门急诊、住院方面主导地位越来越强,社区医疗机构、卫生院与公立医院之间差距越来越大。与之相应,基层医疗机构吸引人才的能力也在萎缩。图2表明,我国基层执业医师占全国医师比重从2009年的33.7%下降到2015年的29.2%,而医院执业医师占全国医师比重则从2009年的57.4%上升至2015年的62.7%,同样是“强者愈强、弱者愈弱”的效应。

为了促进更多医疗资源进入养老机构、社区和居民家庭,笔者认为,医养结合应着重推动开展以下工作:

其一,尽快建立长期护理保险制度,满足快速增长的社会化照护需求。以北京为例,企业退休人员月均养老金达3770元,而民营养老护理机构每月日托费用动辄四五千元,对于失能、半失能老人而言,这是一笔巨大的经济负担。因此,很多需要医疗照护的老人选择在医院“压床”来获得长期照护,既浪费了宝贵的医疗资源,又产生了高额的医疗费用。建立长期护理保险制度,则可以引导老人在养老机构、社区医院接受医疗护理,并报销符合规定的费用。以青岛为例,由于建立了长期护理保险制度,95%的医疗护理服务沉淀在社区层面。截至2016年底,青岛长期护理保险在社区护理机构累计购买了2000多万个床日医疗护理服务,而同等金额只能购买二三级医院140多万个住院床日护理服务。

其二,支持有条件的养老机构内设医疗机构,支持有条件的医疗机构开展养老服务,建立医养结合的双向通道。目前,我国养老服务与医疗服务相互分离,老年人的养老照顾和医疗康复需求得不到同时满足。根据湖北省医疗保险管理局的统计数据,截至2015年底,该省83%的养老机构没有设立医务室和配备专业医护人员。一方面,应该建立医疗卫生机构设置审批的绿色通道,支持规模较大的养老机构开办老年病院、康复院、医务室等,并将符合条件的内设医疗机构按规定纳入基本医疗保险定点范围。另一方面,医疗机构也可以开设养老院、护理院,建立会诊和转诊机制,突出医养结合、医护结合特色。此外,医疗机构与养老服务机构、社区老年照料机构应该加强对接合作,主动开通绿色就诊通道,为老年人提供安全、可靠、便捷的医疗服务。对行动不便、无法出门就诊的老年人,上述机构要定期不定期提供上门服务。

其三,农村地区应该尽快推动医养结合工作。多年来,由于年轻人向城市流动,我国农村地区老龄人口比例要高于城市,而开展医养结合的能力远远低于城镇。农村老人收入较低,要立足实际,坚持低价养老。基层政府应该为农村留守妇女和低龄老人提供养老护理技能培训,经过培训的留守妇女或低龄老人就可以举办微利或公益的小型养老机构,照顾本村高龄或失能、半失能老人。这类小型养老机构在维持正常运转的基础上,应尽可能减少费用,争取更多的农村老年人入住,并扩大医养结合的服务范围。

老龄化是我国社会发展面临的突出问题,而医养结合有效满足老年人的健康养老需求,提供更精细的健康管理,未来必将发展成为朝阳产业,产生巨大的经济效益和社会效益。(周南)

图1图1来源:2008-2016年全国卫生财务报表本版图表漫画赵乃育绘

图2来源:2010年《中国卫生统计年鉴》、2016年《中国卫生和计划生育统计年鉴》